長野県白馬村にある「倉下の湯」。

夕暮れの湯気が立ち込める脱衣所で、 私は目を奪われた。

ふんどし一枚の男が、 迷いもなく立っていたのだ。

僕はなぜか、 その姿から目を離せなかった。

「それって、 どうしてふんどしなんですか?」

思わず声をかける。

「ゴムがないから血の巡りが止まらないんですよ。 熱もこもらないし。

ふんどしを締めるときはね、自然と今日も一日まっすぐ生きようって思うんです。

それが僕にとっての“腹を括る”って感じで。へその下あたり、丹田に力を込めて結ぶと、

気持ちも不思議と整うんですよ。」

そう説明しながら笑顔の奥に、 不思議な説得力があった。

布一枚の下に、 日々の覚悟と祈りを込める。

その行為に惹かれ、 僕は寺田さんに話を聞きたくなった。

倉下の湯へつづく道で

寺田さんは大阪で生まれ育った。

音楽やファッションに夢中な青年だったが、20歳を迎えたときに父から突然こう言われる。

「滋賀に来て、仕事を手伝ってくれ。」

戸惑いながらも従い、特に地元でやりたい事もなく、見知らぬ土地に移り住んだ。

友達もいなく、 職場は閉鎖的。 孤独が当たり前の日々だった。

「どういう自分になればいいんだろう」

そんな問いに答えはなく、 夜ごと音楽に身を沈めた。

週末になると、 フジロックのような大規模フェスから、 山奥の小さな集まりまで、 あらゆる音楽イベントに顔を出した。

自由を求めるように踊り、 音の中で自分を探していた。

その延長で、 アウトドア用品店に勤めることになる。

最初は山の「や」の字も知らなかった。

店長に連れられ、 山を歩き、岩を登り、テント泊に挑む。

最初の本格的なテント泊は富士山。

通常なら五合目から登るところを、 一合目から歩き出し、 五合目で泊まって翌朝頂上へ。

その時間は、「山に挑む」というより「自分に挑む」感覚だった、 と寺田さんは振り返る。

その経験が、 彼の中に新しい欲望を生んだ。

「ひとりで何かをやり遂げたい。」

23歳のとき、 鈴鹿山脈を2泊3日で縦走した。

山の稜線に水場がないため、 背中に8リットルの水とテントを積み、 いくつものピークを渡り歩く。

しかし2日目の昼、食事のたびに湯を使うものばかりだったため、水が尽きてしまった。

喉は渇き、 体力は削られ、 岩場で何度も足を滑らせたが、 それでも足を前に出し続けた。

日没寸前、宿泊する避難小屋を見つけた時には思わず雄叫びを上げたそうだ。

小屋の脇には、 雨水の溜まったステンレスの風呂桶。

藻とオタマジャクシが泳ぐ水を煮沸し、 黒糖を溶かして飲む。

藻の匂いを誤魔化すしかなく、その水で耐え凌ぐ。

「水って、 こんなにありがたいものだったんだ。」

寺田さんはその時、 当たり前を取り戻した。

山の稜線

そして翌年、東日本大震災が起きた。

テレビ越しに見る被災地の現実に、言葉を失った。

当たり前だと思っていた暮らしが、突然失われていく。

自分は何も考えずに生きてきたと気づかされた。

電気や水などの資源が当たり前にあり、

大切にせず感謝もなかったことに初めて気づいた。

そう悟ったとき、寺田さんは覚悟を決めて、仕事を辞めた。

夏は南アルプスの山小屋、冬は観光客で賑わう白馬で暮らす日々。

南アルプスの山小屋生活では、限られた物資で生活する。

自然と向き合う暮らしの中で、都市では決して得られない生きる技術が身についていった。

それは「生き残るため」ではなく、「生き切るため」の選択だった。

23歳の頃、彼は偶然「マヤ暦」の存在を知った。

52年で一巡し、その半分である26歳は人生の分岐点だという。

「あなたは26歳まで上がり続ける」と言われた言葉を胸に、寺田さんは心に決めていた。

「26歳になったら、必ずボルネオ島へ行こう。」

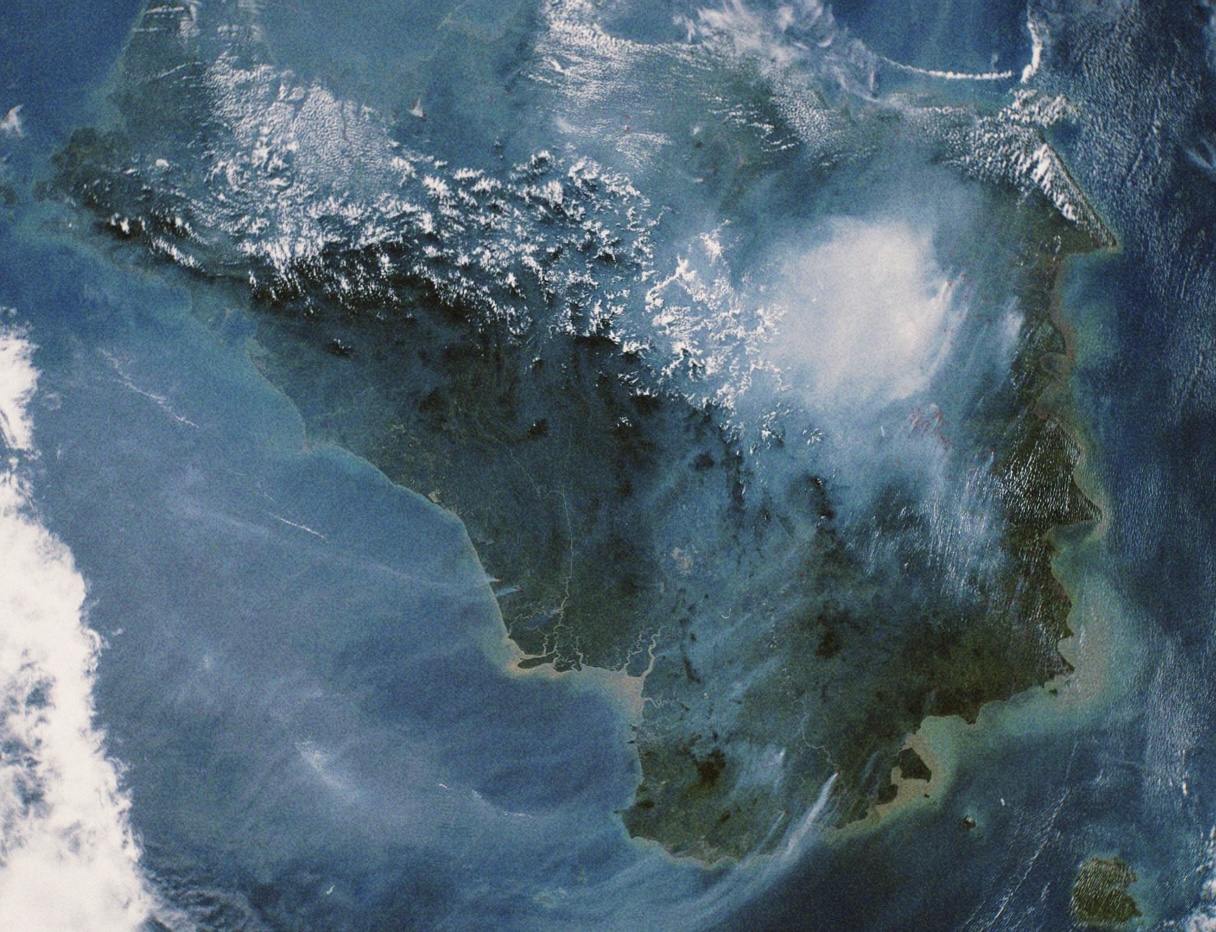

ボルネオ島。

その4分の3をインドネシアが、4分の1をマレーシアが占める。

1億年以上もの間、地殻変動の影響を受けず、今も世界最古のジャングルが息づく島だ。

ボルネオ島の存在を知ったのは、必然のような偶然の連続だった。

それは旅が始まる前に、すでに運命が静かに動き出していたかのようだった。

決め手は石川県の動物園での体験。

ガラス越しにオランウータンが手を伸ばし、グータッチを求めてきた。

レゲエを愛していた寺田さんは、その無邪気な仕草に心を掴まれた。

「いつか本物に会いに行こう」

その誓いが、彼をこの島へ導いた。

ボルネオ島

26歳。

約束の年、ついに寺田さんはボルネオ島へと旅立った。

だがその初夜、空港のベンチで眠っている間に、携帯を盗まれてしまう。

Google Mapも翻訳アプリもホテル情報も、すべて消えた。

世界から切り離された瞬間だった。

「自分がどれほど小さな画面に依存していたかを思い知らされた」

そう寺田さんは語る。

見知らぬ土地で、頼れるのは人の言葉と感覚だけ。

必死に日本人を探して歩き回り、ようやく現地の人に導かれて辿り着いたツアー会社のドアを開けた瞬間、奇跡が起きた。

そこには、かつてアウトドア用品店で働いていた仲間の友人がいた。

事情を話しているうちに、いつの間にか旅の準備が整っていた。

気づけばそれは、世界でたった一つのプライベートツアーの始まりだった。

ジャングルの奥でオランウータンと目を合わせ、村の人と食卓を囲み、太陽の沈む音を聴くように静かな時間を過ごした。

帰り道、空港までのヒッチハイクで出会ったのは、一組の夫婦だった。

シンガポール人の夫と、ボルネオ島出身の妻。

地元の料理をご馳走になりながら、なぜそこまで親切にしてくれるのか尋ねると、

妻は静かに笑って言った。

「あなたにボルネオが最悪な場所だと思ってほしくなかった。最高のボルネオだったと帰ってほしいの。」

その一言に、寺田さんは胸を打たれた。

人の優しさが、土地の記憶として刻まれる。

26歳の分岐点。その意味を、彼はこの旅の中で確かに理解した。

ボルネオ島から帰国した寺田さんは、 再び山に戻った。

やがて冬が終わり、 夏の仕事を探す時期になる。

一緒に働いていたスノーボーダーの仲間たちは、 毎年春になると山を降りて茶畑に向かうという。

寺田さんもその流れに乗った。

そして静岡の茶畑で茶を摘む日々が始まった。

ある秋、 茶摘みがひと段落した頃のことだった。

寺田さんは行きつけのカフェに足を運んだ際に、 そこの店主から庭仕事の手伝いを頼まれる。

梅の木が弱っていたため、業者が来るまでの間を任されたという。

やがて、一人の業者が現れた。

自己紹介を交わすと、 その人は庭師であり、 同時にサーファーでもある一人親方だった。

汗を拭いながら笑うその姿に、 どこか山仲間と似た自由さを感じた。

「ちょっと手伝ってみる?」

そう言われたことが、 庭仕事との最初の出会いだった。

庭に向き合う寺田さん

庭師の仕事を続けるうちに、 縁側での休憩のひとときが何より好きになったという。

庭の緑を前に湯呑を手にとり、 時間を忘れて話す。

時計もいらない。 風と光だけが時を刻む。

「こんな時間を、 もっと人に味わってほしい。」

その思いから始まったのが、滋賀県東近江市にある「茶庭(さにわ)」だった。

茶庭で淹れられるお茶は、奥永源寺地域の豊かな自然に育まれた実生の在来種。

その歴史は室町時代まで遡り、種から芽吹いた茶樹が代々受け継がれてきた。

挿し木で増やす一般的な茶畑とは異なり、一本一本の姿や香りが微妙に異なる。

それぞれが固有の個性をもち、同じ味は一つとしてない。

いまや、このような在来種は全国でも2%以下といわれるほど希少な存在である。

寺田さんは無農薬・無化学肥料で栽培し、製茶の工程も自ら携わる。

自然に委ねながらも、手を抜かない。

その一杯には、時を超えて受け継がれた「生きる力」が宿っている。

風情ある古民家の店内には大きな窓があり、その先には静かな庭が広がる。

季節ごとに表情を変える庭を眺めながら、一杯のお茶をゆっくり味わう時間が流れる。

「昔の日本人は、 茶を飲むことを通して情報を共有していた。 集まりや祝いの場に、 必ず茶があった。 だからここでも、 そういう原点を思い出してもらえたらいいなと思ってるんです。」

茶庭(さにわ)

ガラスに映る秋の庭

寺田さんはある話をしてくれた。

山で働いていた人が、 おにぎりを落とした。

探しているうちに道に迷い、 偶然見つけた民家に助けを求めた。

食事を頂き、さらに泊めさせてもらったという。

その時、傷んだ柱を見つけ、お礼に柱を修理した。

「お金に換算すると、一泊二食ならせいぜい1万円。でも柱はその価値では直せない。

それでもそのやり取りが成り立つんです。

じゃあ世の中の行為に対するお金の“価値”って一体誰が決めてるんだろうって思ったんです。」

「だから茶庭でも、 子どもが100円しか持っていなくても、 その100円にどんな意味があるのかを考える。

“お茶を出したい”と思うのは、 値段ではなく人との関わりの重さだ。」と語ってくれた。

今年で36歳になる寺田さんは言う。

「今の若い子たちには、 スピードを落とすことの大切さを伝えたい。

美術館の作品や芸術をゆっくり鑑賞するように、自然や生活の中でも立ち止まってみる。

そうすると、 見えなかったものに気づけるんです。」

茶をすする音、 縁側の風、 土の匂い。

その全部が「生きる」という実感を与えてくれる。

寺田さんの話を聞いていると、 人生は寄り道の連続だと気づく。

大阪から滋賀へ、 山へ、 ボルネオ島へ、 そして茶と庭へ。

どれも計算された道ではなく、 偶然に背中を押されて生まれた流れ。

長野の温泉でふんどし姿の彼に声をかけなければ、 この物語は生まれなかった。

だが偶然はいつも必然の顔をして現れる。

「茶庭(さにわ)」で過ごすひとときは、 そんな偶然が形になった場所であるだろう。

人と人、過去と未来を結ぶその空間で、

寺田さんは今日も腹を括りながら、まっすぐに生きている。