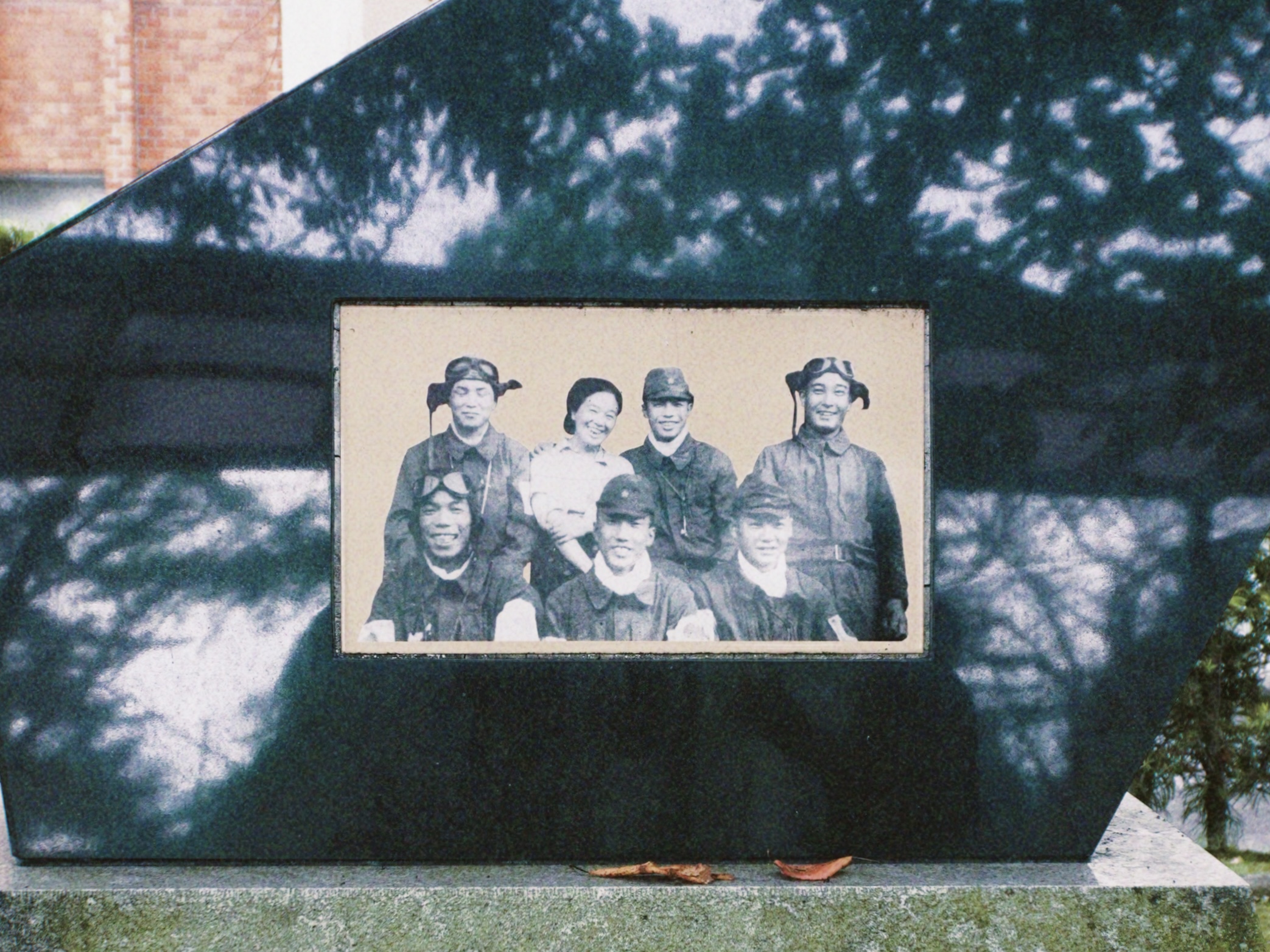

鹿児島県知覧にある特攻平和会館を訪れた。

最初に心を動かされたのは、壁一面に並んだ若者たちの顔だった。

まだ二十歳前後の笑顔、真剣な眼差し。

写真はただの記録であるはずなのに、なぜかこちらを見つめ返し、言葉にならない問いを投げかけてくるように感じた。

知覧特攻平和会館

展示室の映像では、当時を知る人々が語っていた。

特攻に志願した若者たちは、実際には徴兵制度の下で強い圧力を受け、選ばれないことを「不名誉」と感じていたという。

「自分だけ行けないのは情けない。意地でも行きたい。」そんな声が残されていた。

死を望んだわけではなく、そうした社会の空気の中で、自ら進んで死を受け入れるしかなかった。

特攻の母

三角兵舎

残された手紙には「国のため」「家族のため」と言葉に残していた。

けれどそれは、純粋な自己選択というより、そう語らざるを得ない状況に置かれていたのかもしれない。

本当の奥底には、仲間から取り残されまいとする焦りや、残された家族に顔向けしたいという切実な思いがあったのではないか。

その言葉を聞きながら、父の話を思い出した。

父も戦争を経験した世代で、地雷処理にあたるとき「自分が踏んで犠牲になる」と志願する者が多かったという。

機械的な地雷除去装置は、現代に比べるとはるかに限られていた。

そのため、多くの地雷除去は、人が身を挺して踏むしかなかった。

仲間たちはそれを「国のために死ねることは名誉だ」と口にし、次々に手を挙げていったそうだ。

強がりのようでいて、確かに真剣な覚悟である。

今の時代を生きる若者に、果たして同じことができるのだろうかと考えてしまう。

そして同時に、もうそんな決断を迫られずに済む世の中があることを、あの時代の人々は喜んでくれているのだろうかと。

展示室を歩くと、彼らの声が直接聞こえるわけではない。

けれど、写真の奥にある未完の人生の続きを、僕たちが生きているのだと思うと胸が詰まった。

失われた若さや夢を無駄にしないために、私たちがどんな社会を築くかが試されている。

知覧は過去を思い出す場所であると同時に、未来を託される場所でもあった。

恒久の平和を