南太平洋に浮かぶフィジーの島々を旅した。

ナヌヤライライ島、ナビティ島、そしてワヤセワ島。

観光地としてのリゾートの顔ではなく、僕が見たのは村の人々の暮らしそのものだった。

そこでは「誰がどれだけ持っているか」は大して重要ではなかった。

物を持っているから分けるのではなく、一緒にいるから分かち合う。

そんな単純なルールだけで、島は回っていた。

それは取り決めでも義務でもなく、ただそこに暮らしていれば当たり前にそうなるような空気だった。

昼になると、子どもたちの声が島中に響き渡った。

裸足で走り回り、転んで砂にまみれ、また立ち上がっては笑う。

その表情を見ていると、何を言うかではなく、どう生きるかがすべてだと教えられているようだった。

カメラを向けると、子どもたちは真っ直ぐな目でこちらを見返し、ためらいもなく笑った。

大人の僕が身につけてしまった曖昧さや計算が、そこには微塵もなかった。

風が通り抜ける村

小さな顔、大きな光

島にいると、時間の感覚は確実に狂う。

時計を見なくても、一日はきちんと進んでいく。

けれど、都会のように「次へ」と背中を押してくる力はどこにもなかった。

誰かと世間話をすれば、それが時間になった。

木陰に座って何もせずに過ごしても、一日が終わっていた。

効率なんてどこにもない。けれど、不思議と無駄も感じない。

時間は「使うもの」ではなく、「共に過ごすもの」として流れていた。

村には電気がなく、夜になると頼れるのは懐中電灯の小さな光だけだった。

都会なら不安に変わる暗さも、ここでは逆に安心をくれた。

光が少ない分、隣にいる誰かの存在をより強く感じられる。

便利さよりも、人と人の距離の近さこそが心を落ち着かせる。

その感覚に触れたとき、初めて暗闇がもたらす温かさを知った気がした。

カヴァが繋いだ夜

島の子どもたちは、言葉よりも先に笑っていた。

転んでも泣きわめくのではなく、立ち上がってまた笑う。

その繰り返しを眺めていると、笑顔は説明するものではなく、生きることそのものなのだと気づかされた。

カメラを構えたときも、彼らは迷いなく笑った。

作られたものではなく、ただそこにいる証のような笑顔だった。

その真っ直ぐさに、むしろ「お前はちゃんと生きているか」と問いかけられているような感覚さえ覚えた。

都会で見る笑顔は、多くの場合「役割」としての顔だ。

場を和ませるため、相手に合わせるため。

それはそれで必要なものだけれど、どこか演じている自分を感じさせる。

けれどフィジーで見た笑顔は違った。

笑うことと生きることが切り離されていない。

その事実が、旅から時間が経った今も胸に残り続けている。

ココナッツと笑顔

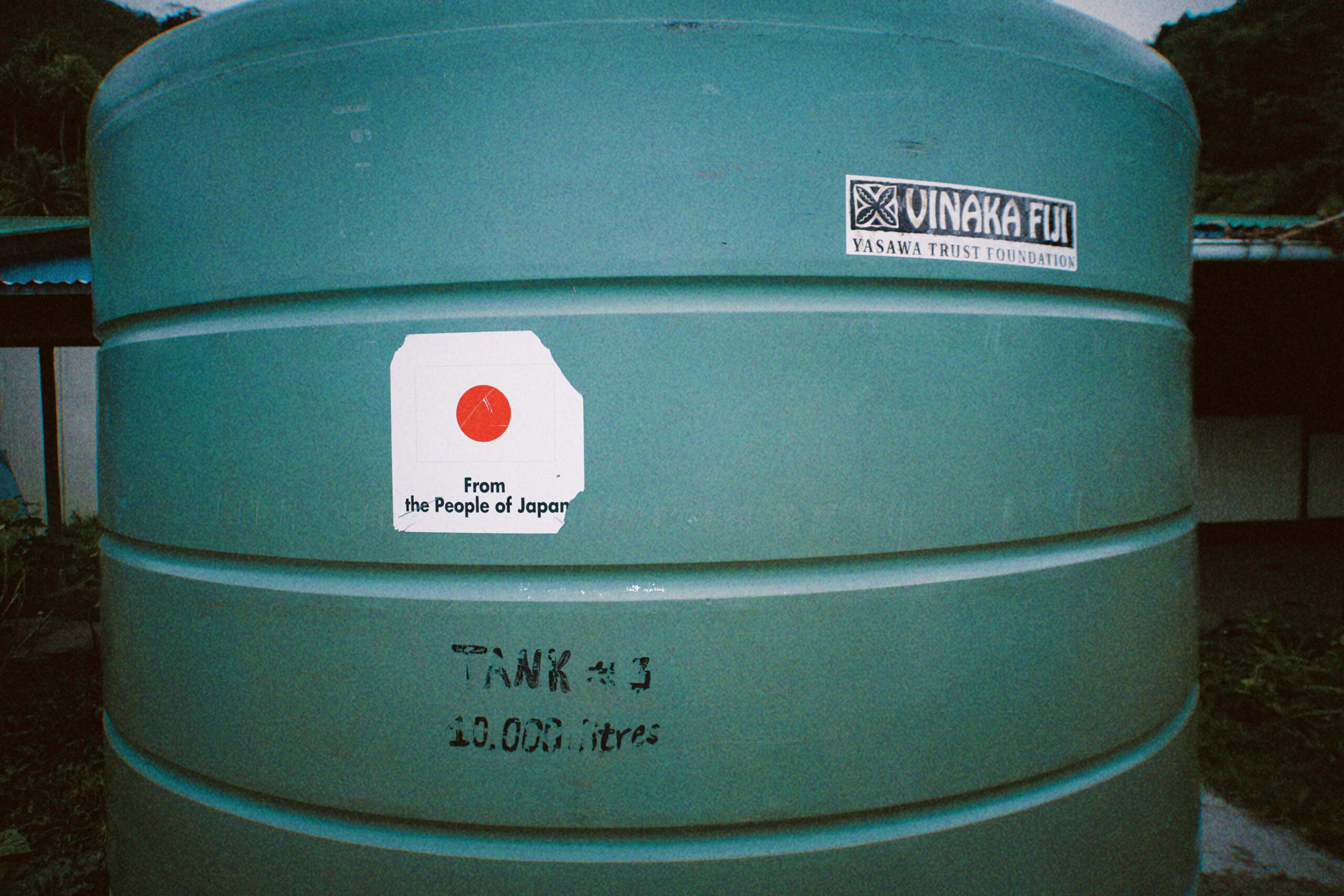

そして、ナビティ島の学校で出会った光景は忘れられない。

校庭の片隅に、大きな緑色のタンクが置かれていた。

その側面には、白い文字でこう書かれていた。

「From the People of Japan」

この島では、水道の蛇口をひねれば水が出るという当たり前はなかった。

人々の暮らしを支えていたのは、このタンクに溜まる雨水だった。

それは単なる「モノ」ではなかった。

遠い日本から渡ってきたその存在は、今も確かにここで息をしていた。

海を越えて届いた思いやりが、日常を支える実感となって目の前にあった。

その緑のタンクの前に立ったとき、世界は見えない線で確かにつながっているのだと、体で理解できた。

海を越えた贈り物

– From the People of Japan –

フィジーでの日々を振り返ると、真っ先に思い出すのは、あの笑顔や静かな夜の暗さ、そして校庭に立つ緑色のタンクだ。

豊かさは、持ち物の量で測れるものではない。

「誰かとつながっている」と感じられるかどうか。

その実感があるだけで、人は驚くほど満たされるのだと知った。

ナビティ島のあのタンクに記された「From the People of Japan」という文字は、単なる過去の証拠ではなかった。

今を生きる人々を支え、これからを生きる子どもたちへとつながっていく印だった。

その前に立ったとき、心に強く刻まれた。

「次は、自分の番だ」と。

誰かの暮らしの中に、自分の存在がほんの少しでも残るように。

その願いだけは、島を離れた今も変わらず胸の奥にあり続けている。

Vinaka vakalevu

– 感謝 –